血管系统是体内运输营养和氧气、清除代谢废物的重要网络。传统动物模型因复杂、高成本、耗时及有效性不足,限制了体外血管模型的发展。因此,如何在体外构建模拟真实血管形态和功能的微系统成为了研究的热点。近日,星空体育官网姜楠团队和沈阳团队在Springer Nature旗下期刊,工程技术1区杂志Microsystems &Nanoengineering(IF 9.9)上发表综述论文(图1),总结了体外血管微系统在多个生物医学领域中的广泛应用,包括工程化血管化组织与器官、药物筛选、疾病模型构建以及个性化治疗方案的开发;探讨了当前商业化策略与产品的可行性及局限性,并展望了未来的发展方向。该论文的第一作者是刘巧硕士和应国量副教授。

图1 综述文章Engineer in vitro vascular microsystems

图1 综述文章Engineer in vitro vascular microsystems

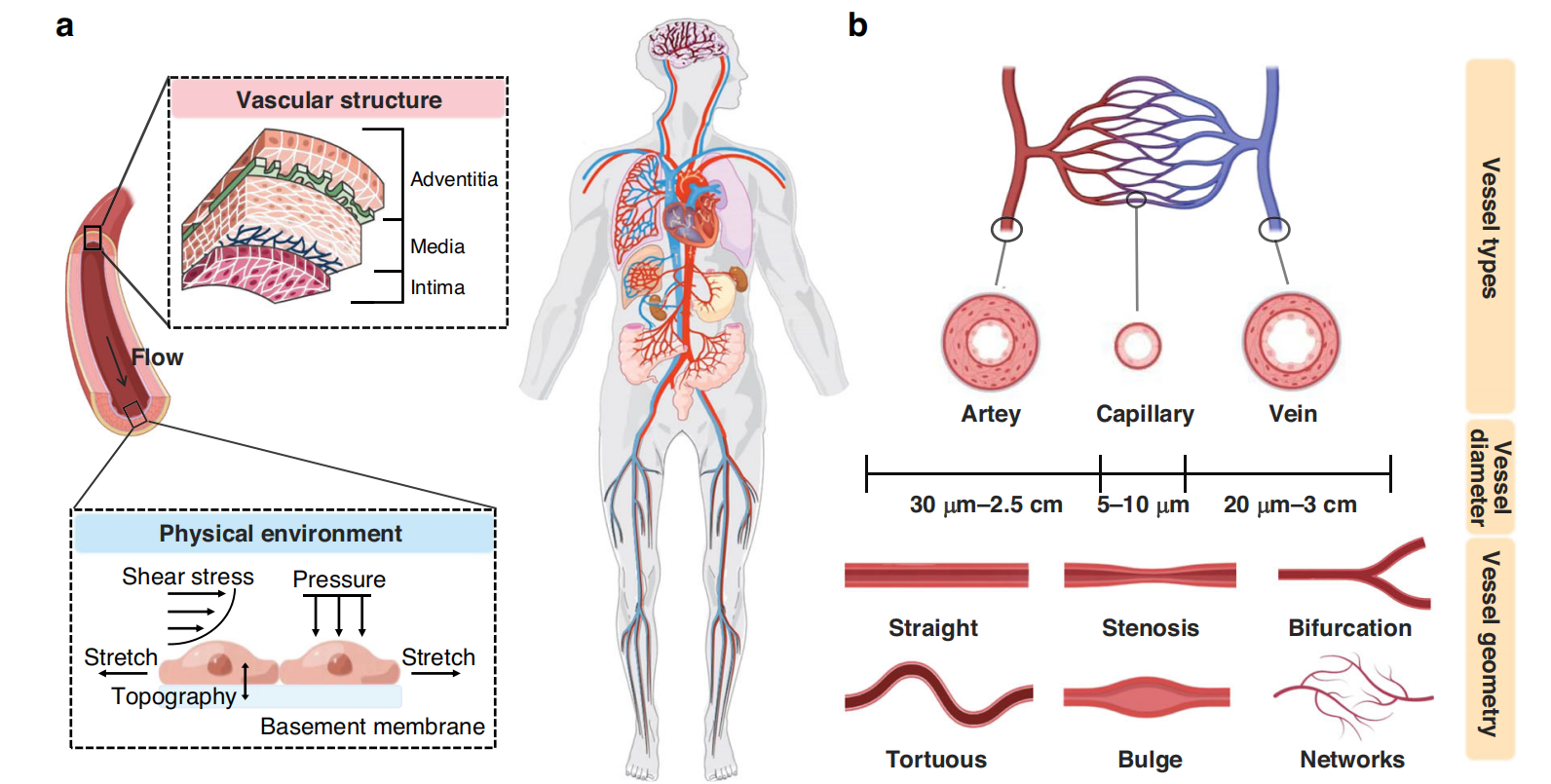

论文系统梳理了体外血管微系统的最新工程化方案,从血管三维结构设计(如分层内膜-中膜-外膜仿生架构)到微制造技术(立体光刻、牺牲模板法等),再到生物材料优选(PDMS、仿生水凝胶)及器官特异性细胞来源(原代内皮细胞、iPSC衍生细胞),形成全链条技术指南(图2)。

图2 血管结构与分级示意图

图2 血管结构与分级示意图

a血管的三层结构特征,包括内膜、中膜和外膜;b根据血管在大小、结构和功能上的差异,可将其分为动脉、毛细血管和静脉,基于血管复杂的形态,可识别出多种几何类型,如狭窄、分叉和弯曲等。

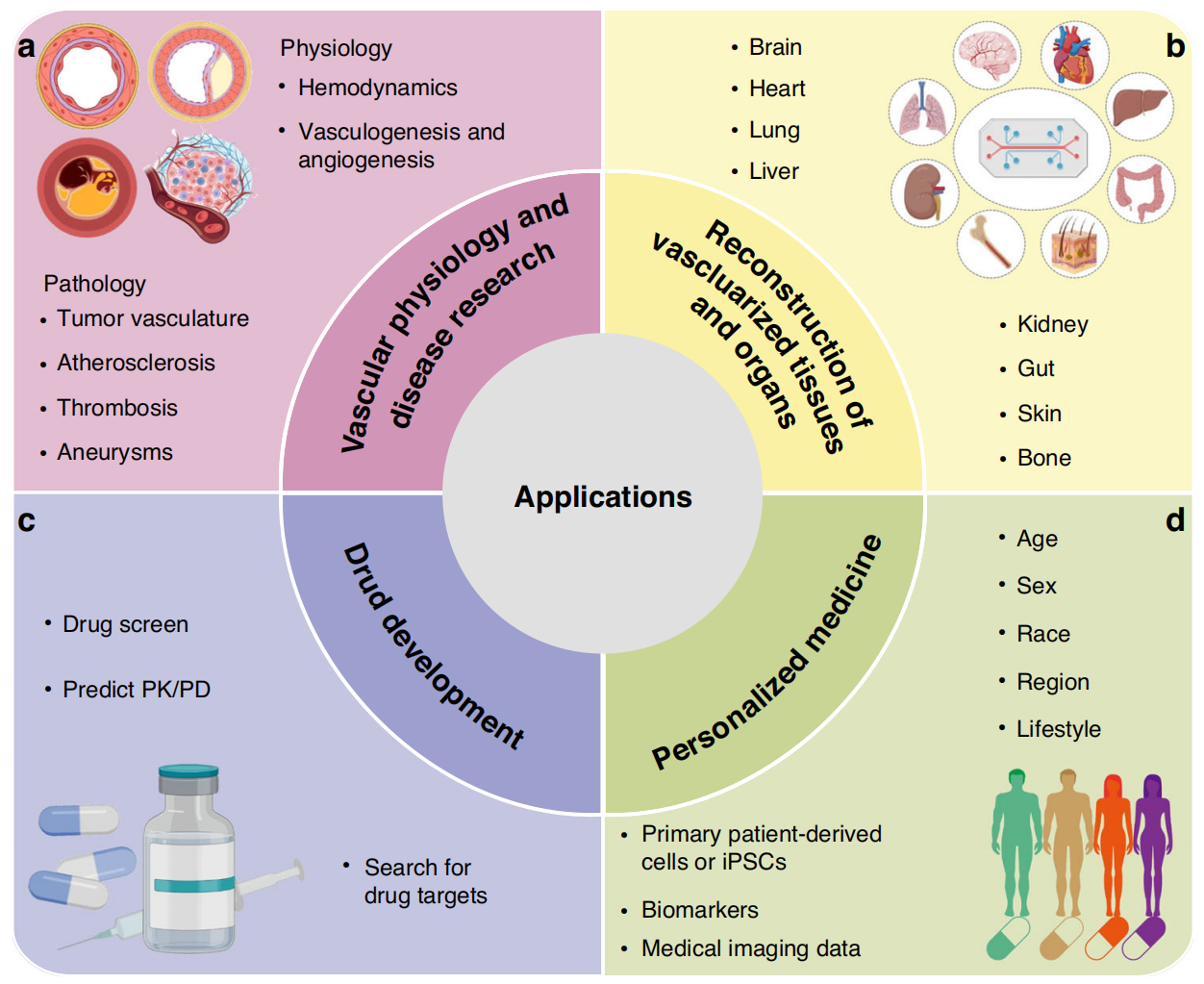

论文重点介绍了体外血管微系统在生物医学研究中的应用,不仅聚焦于血管结构和生理特性的体外模拟,还进一步延伸至药物筛选、疾病建模和个体化医疗的实际应用,拓宽了工程血管模型的功能边界。这些应用突破了传统2D培养的局限性,推动基础研究向临床转化。(图3)

图3体外血管微系统在生物医学研究中的应用

图3体外血管微系统在生物医学研究中的应用

a研究疾病中的血管生理和病理机制;b为再生医学重建血管化组织和器官;c在药物筛选和开发流程中的应用;d通过患者特异性建模在个性化医疗方面的进展。

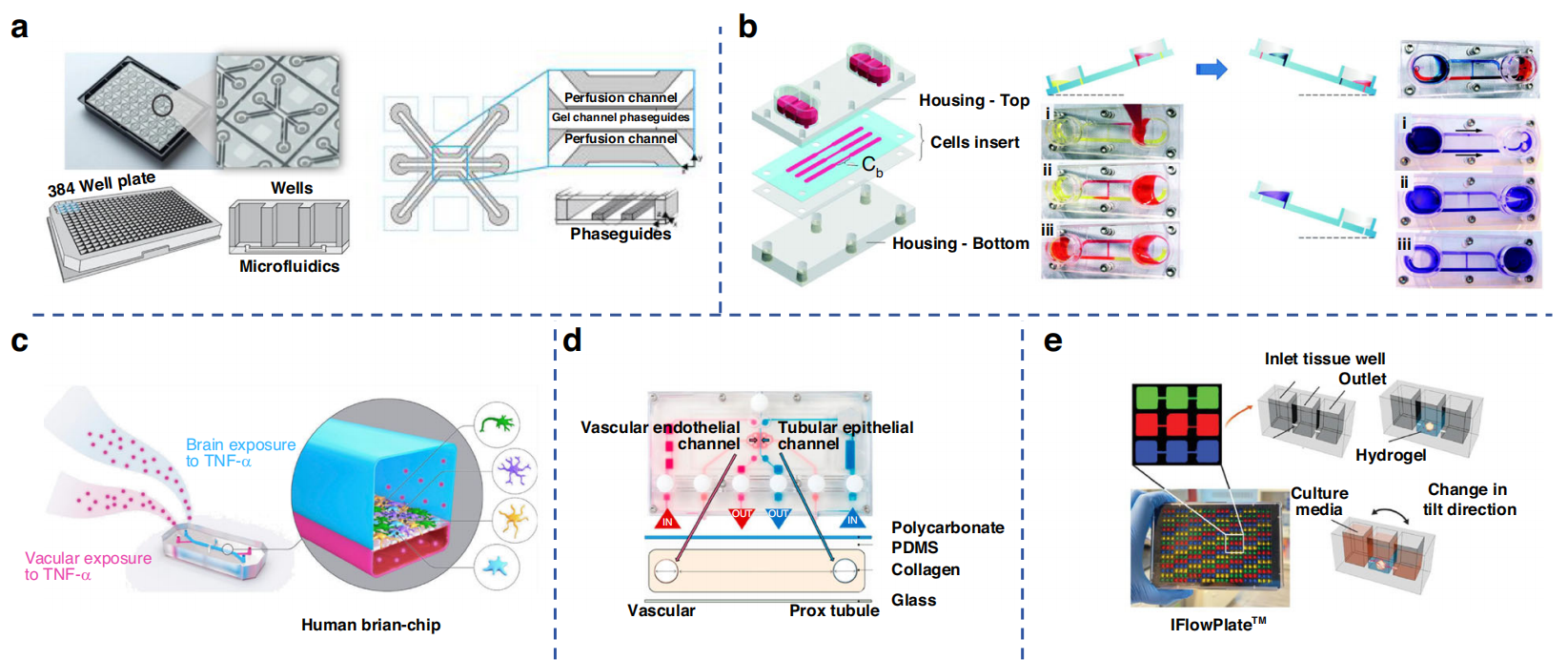

该论文深度剖析了OrganoPlate™、Brain-Chip等商业化产品的技术优势与市场潜力,同时指出材料生物相容性优化、复杂血管网络构建精度等技术挑战。展望未来,随着4D/5D生物打印、智能响应材料等技术迭代,体外血管微系统将在个性化治疗、器官芯片产业化中扮演核心角色,为替代动物模型、加速新药研发提供关键支撑。(图4)

图4商业化血管化器官芯片及相关产品

图4商业化血管化器官芯片及相关产品

a基于384孔板的OrganoPlate®平台;bBiChip的分解示意图;c双通道微工程脑芯片的示意图;d用于建立VPT-MPS的Nortis双通道平台;eIFlowPlate模型以及该装置中培养的类器官血管化的实验设置示意图。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41378-025-00956-w